junio 09, 2006

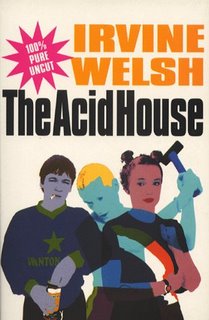

Eurotrash - Irvine Welsh

EUROESCORIA

Irvine Welsh

Irvine Welsh

Yo era antitodo y antitodos. No quería gente a mi alrededor. Esta aversión no suponía una enorme ansiedad traumática; era simplemente la madura convicción de mi propia vulnerabilidad sicológica y mi incapacidad para la convivencia. Los pensamientos se hacían sitio a empujones en mi cerebro abarrotado mientras luchaba por ordenarlos de un modo que sirviera de motivación a mi apática existencia.

Para otros Ámsterdam era un lugar mágico. Un verano luminoso; jóvenes disfrutando de los encantos de una ciudad que encarna las libertades personales. Para mí era sólo una sucesión de sombras grises y borrosas. Me repugnaba la aspereza de la luz del sol; rara vez me aventuraba a salir antes de oscurecer. Durante el día veía programas de televisión en inglés y holandés y fumaba mucha marihuana. Rab era un anfitrión poco entusiasta. Sin ningún sentido del pudor me informó que aquí en Ámsterdam lo conocían por “Robbie”.

El asco que Rab/Robbie sentía por mí parecía encender su rostro, absorbiendo el oxígeno del pequeño cuarto de estar en el que yo había montado un sofá cama. Observaba los músculos de sus mejillas crispados por la ira reprimida cuando llegaba, sucio, mugriento y cansado, después de un duro trabajo físico, y me encontraba aplatanado frente a la caja tonta, el ubicuo porro en la mano.

El asco que Rab/Robbie sentía por mí parecía encender su rostro, absorbiendo el oxígeno del pequeño cuarto de estar en el que yo había montado un sofá cama. Observaba los músculos de sus mejillas crispados por la ira reprimida cuando llegaba, sucio, mugriento y cansado, después de un duro trabajo físico, y me encontraba aplatanado frente a la caja tonta, el ubicuo porro en la mano.Era una carga. Llevaba aquí sólo una quincena y hacía tres semanas que me había desenganchado. Los síntomas físicos habían remitido: Si aguantas un mes desenganchado, tienes una oportunidad. No obstante, pensaba que era hora de buscarme un sitio propio. Mi amistad con Rab (ahora claro esta rebautizado como Robbie) no sobreviviría al planteamiento unilateral y parasitario sobre el que la había remodelado. Y esto era lo peor: no me importaba demasiado.

Una tarde, cuando llevaba con él más o menos quince días, pareció haberse hartado. “¿Cuándo vas a empezar a buscar curro, tío?”, preguntó, con una indiferencia evidentemente forzada.

“Estoy en ello, colega. Ayer me di un voltio por ahí, a ver si controlaba un poco, ¿sabes? Composición de lugar”, dije con sinceridad fingida. Seguimos en ese plan: forzada urbanidad, en la que subyacía un antagonismo mutuo.

Cogí el tranvía número 17 desde el deprimente barrio de Rab/Robbie situado en el sector occidental hasta el centro. En ese tipo de lugares no sucede nada: bloques de cemento y hormigón por todas partes; un bar, un supermercado, su restaurante chino. Podría haber estado en cualquier parte. Se necesitaba un centro para darle sentido a una ciudad. Podría haber estado en Wester Halies, o en Kingsmead, en uno de esos sitios para escapar de los cuales vine aquí. Pero no había escapado. Un vertedero de pobres al borde del cotarro es más o menos idéntico a otro, independiente de la ciudad a cuyo servicio esté.

En semejante estado de ánimo, no soportaba que se me acercara nadie. En esas circunstancias, Ámsterdam es el sitio equivocado donde estar. Apenas acababa de apearme en el Damrak y ya me estaban agobiando. Había cometido el error de mirar a mi alrededor para orientarme. “¿Francés? ¿Americano? ¿Inglés?”, me preguntó un tío con pinta de árabe.

“Que te den”, le dije entre dientes.

Me alejaba de él en dirección de una librería inglesa y todavía podía oír su voz desgranando una lista de drogas: “Hachís, heroína, cocaína, éxtasis…”

Durante lo que en principio iba a ser un relajante ramonear entre libros, me sorprendí organizando un debate interno sobre la posibilidad de levantar o no uno; habiéndome decidido en contra, me marché antes de que el impulso se hiciera irresistible. Satisfecho crucé la Plaza Dam hacia el barrio rojo. Un fresco crepúsculo había descendido sobre la ciudad. Paseé disfrutando la caída de la noche. En una bocacalle junto a un canal, cerca de donde las putas se sientan en las ventanas, un hombre se me acercó a paso alarmante. Rápidamente decidí que le rodearía el cuello con las manos y lo estrangularía hasta que muriera si intentaba establecer contacto conmigo. Me concentré en su nuez con intención homicida, el rostro retorcido en un gesto burlón y despectivo mientras sus fríos ojos de insecto se hinchaban lentamente de recelo.

“Hora, ¿tiene usted hora?”, preguntó atemorizado.

Negué bruscamente con la cabeza, dejándole atrás gustosamente mientras él arqueaba el cuerpo para evitar que lo barriera de la acera. En Warmoesstraat no resultó tan fácil. Un grupo de jóvenes disputaban batallas a la carrera: hinchas del Ajax y del Salzburgo. La copa de la UEFA. Claro. No soportaba el movimiento y el griterío. Me provocaba mayor aversión el ruido y la agitación que la propia amenaza de violencia. Opté por la línea de menor resistencia y me escabullí por una callejuela hasta un bar marrón.

Era un puerto tranquilo, en calma. A parte de un hombre de piel oscura y dientes amarillos (jamás había visto dientes tan amarillos), que estaba enchufado a un fliper, los únicos habitantes del lugar eran el camarero y una mujer sentada en una banqueta junto a la barra. Compartían una botella de tequila y su risa y gestos de intimidad indicaban que su relación iba más allá de la de tabernero-cliente.

El barman estaba poniendo a punto a la mujer con chupitos de tequila. Estaban un poco bebidos, exhibían una coquetería de sacarina. El hombre tardó un rato en advertir mi presencia en la barra. De hecho, fue la mujer quien tuvo que atraer su atención sobre mí. Su reacción fue ofrecerle un azorado encogimiento de hombros, aunque era evidente que yo no podía importarle menos. Más aún, podía notar que mi presencia era un estorbo.

En ciertos estados anímicos me habría ofendido semejante negligencia y, desde luego, habría reaccionado. En otros la habría armado. En aquel momento, sin embargo, me hacía feliz que me ignorasen; confirmaba que era tan invisible como deseaba. No me importaba.

Pedí una Heineken. La mujer parecía empeñada en hacerme partícipe de la conversación. Yo estaba igualmente empeñado en evitar cualquier contacto. No tenía nada que decirle a aquella gente.

“Entonces, ¿de donde eres con semejante acento?”, rió, los rayos X de su mirada recorriéndome de arriba abajo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos vi ese tipo de persona que, a pesar de su apariencia amistosa, siente una inclinación instintiva por las intrigas manipuladoras. Quizá contemplaba mi reflejo.

Sonreí. “De Escocia”.

“¿Sí? ¿De dónde? ¿Glasgow? ¿Edimburgo?”

“De todas partes un poco, en realidad”, respondí, suavemente y con aire de estar de vuelta de todo. ¿Es que importaba por qué asquerosas ciudades y barrios idénticos me habían arrastrado, mientras crecía en esa horrenda e insípida nacioncilla?

Ella no obstante se rió y parecía pensativa, como si yo hubiese dicho algo realmente profundo. “De todas partes un poco”, rumió. “Como yo. De todas partes un poco”. Se presentó como Chrissie. Su amiguito, o el que a juzgar por sus mimos pretendía ser su amiguito, se llamaba Richard.

Desde detrás de la barra, Richard me lanzaba disimuladas miradas de resentimiento antes de que me volviese a mirarle; lo había advertido en uno de los espejos del bar. Su respuesta consistió en agachar la cabeza, después pronunció un “Hola” a regañadientes, y se palpó furtivamente una descuidada barba que, acentuando más que ocultando el paisaje lunar del que brotaba, crecía en una cara picada de viruelas.

Chrissie hablaba atropellada y efusivamente, haciendo observaciones mundanas y citando ejemplos triviales de su propia experiencia para respaldarlos.

Acostumbro a mirar los brazos desnudos de la gente. Los de Chrissie estaban cubiertos de cicatrices de chutes; de esos que dejan siempre feos costurones. Aún más evidentes resultaban las marcas de los tajos; a juzgar por su profundidad y localización, más del tipo consecuencia de la aversión por uno mismo o respuesta a la frustración que de la variedad intento-serio-de-suicidio. Su rostro era franco y vivaz, pero sus ojos tenían ese aspecto acuoso y menguado común en los traumatizados. Leí en ella como en un mapa mugriento de todos los lugares a donde no hay que ir: adicción, crisis nerviosa, psicosis de drogodependencia, explotación sexual. En Chrissie vi a alguien que se había sentido mal consigo misma y con el mundo y había tratado de aliviarse chutándose y follando sin comprender que lo único que hacía era agravar el problema. No me eran en absoluto desconocidos algunos de los lugares por los que había pasado Chrissie. Sin embargo, daba la impresión de haberse pertrechado muy mal para tales visitas y de tener cierta tendencia a quedarse más de lo debido.

De momento sus problemas eran, a simple vista, la bebida y Richard. En principio pensé: Con tu pan te lo comas. Encontraba bastante repulsiva a Chrissie. Gruesas capas de grasa envolvían su cuerpo alrededor de la cintura, los muslos y las caderas. Era a todas luces una mujer machacada cuya única resistencia a los envites de la madurez consistía en vestir con ropa demasiado juvenil, ajustada y reveladora de una silueta entrada en carnes.

Volvió coquetamente hacia mí su rostro mantecoso. Aquella mujer me producía ligeras náuseas; una belleza ya granada, y todavía intentando desplegar con desenfado un magnetismo sexual que ya no poseía, totalmente ajena a la grotesca caricatura de vodevil en que se había convertido.

Fue entonces cuando, paradójicamente, se adueñó de mí un horrible impulso, que parecía haberse originado en un área indeterminada detrás de mis genitales; aquella persona que me repugnaba, aquella mujer, sería mi amante.

¿Por qué iba a ser así? Quizá a causa de mi natural perversidad; quizá porque Chrissie era ese extraño círculo en el que repulsión y atracción se dan la mano. Acaso porque yo admiraba su terca resistencia a reconocer la implacable mengua de sus posibilidades. Se comportaba como si hubiese nuevas, excitantes y enriquecedoras vivencias a la vuelta de la esquina, a pesar de todas las evidencias en contra. Sentí el impulso gratuito, como a menudo me sucede con personas semejantes, de zarandearla y gritarle la verdad a la cara: Eres un feo e inútil pedazo de carne. Tu vida ha sido desesperante y abominable hasta ahora, y sólo puede empeorar. Deja ya de engañarte, joder.

Un amasijo de emociones enfrentadas, despreciaba a alguien activamente y al mismo tiempo planeaba su seducción. No fue hasta más tarde cuando reconocí, entre aterrorizado y avergonzado, que aquellas emociones no eran en absoluto opuestas. En aquel momento, sin embargo, no estaba seguro de si Chrissie coqueteaba conmigo o simplemente intentaba provocar al pobre Richard. Quizá ni ella misma lo supiese.

“Mañana vamos a la playa. Tienes que venir”, dijo ella.

“Eso sería estupendo”, sonreí ampliamente, mientras Richard palidecía.

“Puede que tenga que trabajar…”, balbuceó nerviosamente.

“Pues si tú no nos llevas, tendremos que ir solos” dijo ella con una sonrisa bobalicona, como de niña pequeña, una táctica que emplean frecuentemente las putas, cosa que con casi toda certeza fue alguna vez, cuando todavía su físico se lo permitía.

Decididamente estaba llamando a una puerta abierta.

Bebimos y hablamos hasta que un Richard cada vez más nervioso cerró el bar y nos fuimos a un café a fumar unos porros. La cita quedó formalizada; al día siguiente renunciaría a mi vida nocturna a cambio de un día de jolgorio playero con Chrissie y Richard.

Richard estaba muy crispado cuando al día siguiente nos llevó en coche a la playa. Me complacía observar cómo palidecían sus nudillos al volante mientras Chrissie, vuelta hacia atrás en el asiento de adelante, se deleitaba conmigo en una charla frívola y ligeramente coqueta. Chrissie acogía con carcajadas frenéticas cada uno de los chistes malos o anécdotas aburridas que salían de mis labios, mientras Richard sufría en un tenso silencio. Notaba que su odio hacia mí crecía por momentos, le oprimía, debilitaba su respiración, enturbiando su actividad mental. Me sentía como un crío repelente que sube el volumen del mando a distancia sin otro propósito que incordiar a un adulto.

Sin pretenderlo, logró cierto grado de venganza cuando puso una cinta de los Carpenters. Yo me retorcía de fastidio mientras él y Chrissie acompañaban con la voz. “Qué pérdida tan terrible, Karen Carpenter”, dijo ella en tono solemne. Richard asintió tétricamente. “Triste, ¿no, Euan?”, preguntó Chrissie, intentando incluirme en su extraño pequeño festival de dolor por aquella estrella del pop muerta.

Sonreí afable y despreocupadamente. “Me importa un carajo. El mundo está lleno de gente que no tiene qué comer. ¿Por qué iba a importarme una mierda que una jodida yanqui privilegiada esté demasiado hecha polvo para llevarse al buche un tenedor lleno de papeo?”

Hubo un silencio de asombro. Finalmente Chrissie protestó: “¡Tienes una mente muy desagradable y cínica, Euan!”. Richard estuvo plenamente de acuerdo, incapaz de disimular el júbilo que le producía que yo la hubiese irritado. Incluso empezó a hacer los coros de “Top of the World”. A continuación, él y Chrissie empezaron a conversar en holandés y a reírse.

Me quedé impasible frente a aquella exclusión temporal. De hecho disfruté con su reacción. Richard sencillamente no comprendía la clase de persona que era Chrissie. Yo tenía la sensación de que le atraían la vileza y el cinismo porque se consideraba un agente transformador. Yo era un desafío para ella. Los serviles mimos de Richard la divertían a ratos; él era, no obstante, sólo un refugio estival, no un hogar permanente, soso y aburrido en última instancia. Al tratar de ser lo que él creía que ella quería que fuese, no le dejaba nada que cambiar; le negaba la satisfacción de producir un verdadero impacto en su relación. Mientras tanto, embaucaría a aquel pardillo, pues satisfacía su ilimitada vanidad.

Nos tumbamos en la playa. Nos lanzábamos la pelota. Era como una caricatura de lo que se supone que la gente hace en la playa. El espectáculo y el calor empezaron a incomodarme y me tendía a la sombra. Richard correteaba de un lado a otro con sus vaqueros cortados; moreno y atlético, a pesar de un estómago algo flácido. Chrissie tenía un aspecto vergonzosamente fofo.

Cuando se fue a buscar helados, dejándonos solos a Richard y a mí por primera vez, me sentí un tanto nervioso.

“Es estupenda, ¿verdad?”, dijo entusiasmado.

Sonreí de mala gana.

“Chrissie ha pasado mucho”.

“Ya”, asentí. Eso ya lo había deducido yo.

“Me inspira un sentimiento que no tengo por ninguna otra persona. Hace mucho que la conozco. A veces pienso que necesita que la proteja de sí misma”.

“Eso resulta un pelín demasiado conceptual para mí, Richard”.

“Tú ya me entiendes. Las manitas quietas”.

Sentí que mi labio inferior se fruncía en un gesto de insolencia refleja. Era la reacción deshonesta e infantil de quien no está dolido realmente pero finge estarlo a fin de justificar una futura agresión contra la otra parte, o lograr que se retracte. Era mi segunda naturaleza. Me complacía que creyese que me tenía calibrado. Si se hacía la ilusión de tener algún poder sobre mí se pondría gallito y por tanto bajaría la guardia. Escogería el momento y le arrancaría el corazón de cuajo. A duras penas podría considerarse un objetivo difícil, allí tendido sobre la manga de su camisa. Todo aquel asunto tenía tanto que ver con nosotros dos como conmigo y Chrissie; en cierto sentido, ella era sólo el campo de batalla en el que se libraría nuestro duelo. La natural antipatía que sentíamos desde nuestro primer encuentro se había incubado en el invernadero del trato habitual. En un tiempo asombrosamente corto había germinado hasta convertirse en un fruto maduro de odio.

Sentí que mi labio inferior se fruncía en un gesto de insolencia refleja. Era la reacción deshonesta e infantil de quien no está dolido realmente pero finge estarlo a fin de justificar una futura agresión contra la otra parte, o lograr que se retracte. Era mi segunda naturaleza. Me complacía que creyese que me tenía calibrado. Si se hacía la ilusión de tener algún poder sobre mí se pondría gallito y por tanto bajaría la guardia. Escogería el momento y le arrancaría el corazón de cuajo. A duras penas podría considerarse un objetivo difícil, allí tendido sobre la manga de su camisa. Todo aquel asunto tenía tanto que ver con nosotros dos como conmigo y Chrissie; en cierto sentido, ella era sólo el campo de batalla en el que se libraría nuestro duelo. La natural antipatía que sentíamos desde nuestro primer encuentro se había incubado en el invernadero del trato habitual. En un tiempo asombrosamente corto había germinado hasta convertirse en un fruto maduro de odio.Richard no se arrepintió de su inoportuno comentario. Muy al contrario, redobló su ataque, tratando de esculpir en mí la imagen adecuada a su odio. “Los holandeses fuimos a Sudáfrica. Vosotros, los británicos, nos oprimisteis. Nos metisteis en campos de concentración. Fuisteis vosotros los que inventasteis los campos de concentración, no los nazis. Les enseñasteis eso y el genocidio. Fuisteis muchísimo más eficaces con los maoríes en Nueva Zelanda que Hitler con los judíos. No estoy disculpando lo que hacen los boers en Sudáfrica. Para nada. Jamás. Pero los británicos les metisteis el odio en el corazón, los embrutecisteis. La opresión engendra opresión, no entendimiento”.

Sentí crecer en mí un impulso de ira. Casi estuve tentado de lanzarme a un discurso sobre mi condición de escocés, no británico, y los escoceses como la última colonia oprimida del Imperio Británico. Pero es que no me lo creo; los escoceses se oprimen solos con esa obsesión por los ingleses, que engendra los extremos del odio, el temor, el servilismo, el desprecio y la dependencia. Además, no estaba dispuesto a dejarme arrastrar a una discusión con aquella maricona imbécil.

“No presumo de entender mucho de política, Richard. Pero sí te diré que tu análisis me resulta un tanto subjetivo”. Me incorporé, sonriendo a Chrissie, que había regresado con cartones de Hägen-Dazs coronados de slagroom (nata batida).

“¿Sabes lo que eres, Euan? ¿Lo sabes?”, me pinchaba. Era evidente que Chrissie había estado repasando la lección mientras había ido por los helados. Ahora nos castigaría con sus observaciones. Me encogí de hombros. “Mírale, el Hombre de Hielo. Yo ya he estado allí, eso ya lo he hecho yo. Estás igual que Richard y yo. Dando tumbos. ¿A dónde decías que querías ir algún día?”

“Ibiza”, le dije, “o Rimini”.

“Por la movida de los raves o el éxtasis”, apuntó ella.

“Es una buena movida”, asentí. “Menos peligrosa que la del caballo”.

“Bien podría ser”, dijo ella con presunción. “No eres más que Euroescoria, Euan. Todos lo somos. Aquí es donde el mar arroja toda la escoria. El puerto de Ámsterdam. Un cubo de basura para la Euroescoria”.

Sonreí y abrí otra Heineken de la nevera de Richard. “Beberé por eso. ¡Por la Euroescoria!”, brindé.

Chrissie entrechocó entusiasmada su botella con la mía. Richard se unió a regañadientes.

Mientras que era obvio que Richard era holandés, me resultaba difícil situar el acento de Chrissie. Si a veces tenía un dejo de Liverpool, por lo general parecía un híbrido de inglés de clase media y francés, aunque estaba seguro de que era todo pose. Pero de ningún modo iba a preguntarle de dónde era sólo para que me dijera: De todas partes un poco.

Cuando volvimos a Dam aquella noche, vi que Richard se temía lo peor. En el bar intentó atiborrarnos de copas en lo que evidentemente era un intento desesperado de anular o invalidar lo que iba a ocurrir. Tenía la cara encajada en una expresión de derrota. Yo me iba a casa con Chrissie; no habría quedado más claro aunque ella lo hubiera anunciado en el periódico.

“Estoy destrozada”, bostezó. “El aire del mar. ¿Me acompañas a casa, Euan?”

“¿Por qué no esperas a que termine mi turno?, suplicó desesperadamente Richard.

“Ay, Richard, estoy completamente agotada. No te preocupes por mí. A Euan no le importa llevarme hasta la estación, ¿verdad que no?”

“¿Dónde vives?”, intervino Richard, dirigiéndose a mí, intentando recuperar cierto grado de control sobre los acontecimientos.

Enseñé la palma dando el alto, y me volví hacia Chrissie. “Es lo mínimo que puedo hacer después de que Richard y tú me hayáis hecho pasar un rato tan bueno. Además, yo también debería echar una cabezada”, proseguí, con un tono de voz bajo y empalagoso, dejando que una sonrisa pringosa y lánguida molease mis facciones.

Chrissie le dio a Richard un besito en la mejilla. “Mañana te llamo, cariño”, dijo ella, examinándole como una madre indulgente a un pequeño contrariado.

“Buenas noches, Richard”, sonreí mientras nos disponíamos a salir. Le sostuve a Chrissie la puerta y mientras salía me volví hacia el atormentado necio detrás de la barra, le guiñé un ojo y enarqué las cejas: “Dulces sueños”.

Paseamos por el barrio rojo, junto a los canales de Voorburg y Achterburg, disfrutando del aire y el bullicio. “Richard es increíblemente posesivo. Qué pesado”, rumió Chrissie.

“Es indudable que tiene un buen corazón”, dije.

Caminamos en silencio hasta Central Station, donde Chrissie cogía el tranvía hasta donde vivía, más allá del estadio de Ajax. Decidí que había llegado el momento de declarar mis intenciones. Me volvía hacia ella y dije: “Chrissie, me gustaría pasar la noche contigo”.

Se volvió hacia mí con los ojos semicerrados y el mentón sacado. “Eso me parecía”, contestó con presunción. Era de una arrogancia increíble.

Un traficante apostado en un puente sobre el canal de Achterburg nos apuntó con la mirada. Haciendo gala de un agudo sentido del oportunismo y el espíritu mercantil musitó: “Ecstasy for the sex”. Chrissie levantó una ceja e hizo ademán de detenerse, pero yo la conduje hacia delante. La gente dice que los X son buenos para follar, pero a mí sólo me dan ganas de bailar y dar achuchones. Además hacía tanto tiempo desde la última vez que tenía las gónadas como globos saltarines. Lo último que necesitaba era un afrodisíaco. Chrissie no me atraía. Me hacía falta un polvo, así de simple. El jaco tiende a imponer una moratoria sexual y el despertar poscaballo te machaca sin remisión; y si te pica te rascas. Estaba harto de meneármela sentado en el cuarto de estar de Rab/Robbie, del rancio y mohoso olor de mi lefa mezclándose con los vapores del hachís.

Chrissie compartía apartamento con una chica guapa y nerviosa llamada Margriet, que se comía las uñas, se mordía el labio inferior y hablaba el holandés con rapidez y el inglés con lentitud. Nos quedamos charlando un rato, y a continuación Chrissie y yo nos fuimos a la cama en su habitación de color pastel.

Empecé a besarla y a tocarla, Richard nunca se alejaba de mis pensamientos. No quería preliminares, no quería hacer el amor, con aquella mujer no. Quería follármela. Ya. La única razón por la que le metía mano era Richard; pensaba que si me lo tomaba con calma y hacía un buen trabajo, tendría mayor dominio sobre ella y por tanto la oportunidad de fastidiarle mucho más.

“Fóllame…”, murmuró. Levanté el edredón y me estremecí automáticamente al ver de reojo su vagina. Era fea; roja y con cicatrices. Estaba un poco avergonzada y me explicó tímidamente: “Una amiga y yo estuvimos jugando… con botellas de cerveza. Fue simplemente una de esas cosas que pasan cuando a una se le va la mano. Me duele tanto allá abajo…”, se frotó la entrepierna, “Házmelo por detrás, Euan, me gusta. Aquí tengo vaselina”. Se estiró para llegar al mueble que había junto a la cama y, revolviendo en un cajón, sacó un tarro de KY. Comenzó a engrasar mi polla erecta. “No te importa metérmela por el culo, ¿verdad? Copulemos como los animales, Euan…, eso es lo que somos, la Euroescoria, ¿recuerdas?”. Se dio la vuelta y empezó a aplicarse la vaselina en el culo, empezando por la hendidura entre sus nalgas y, a continuación, metiéndosela directamente en el ojete. Cuando hubo terminado metí el dedo para ver si había mierda. Anal no me importa, pero la mierda ya me supera. Sin embargo estaba limpio, y desde luego era más bonito que su coño. Sería mejor polvo que aquel revoltijo deforme lleno de cicatrices. Juegos de bolleras. Anda ya. ¿Con Margriet? ¡Seguro que no! Dejando aparte la estética, padecí ansiedad de castración, visualizando su chocho lleno aún de cristales rotos. Me conformaría con su culo.

“Fóllame…”, murmuró. Levanté el edredón y me estremecí automáticamente al ver de reojo su vagina. Era fea; roja y con cicatrices. Estaba un poco avergonzada y me explicó tímidamente: “Una amiga y yo estuvimos jugando… con botellas de cerveza. Fue simplemente una de esas cosas que pasan cuando a una se le va la mano. Me duele tanto allá abajo…”, se frotó la entrepierna, “Házmelo por detrás, Euan, me gusta. Aquí tengo vaselina”. Se estiró para llegar al mueble que había junto a la cama y, revolviendo en un cajón, sacó un tarro de KY. Comenzó a engrasar mi polla erecta. “No te importa metérmela por el culo, ¿verdad? Copulemos como los animales, Euan…, eso es lo que somos, la Euroescoria, ¿recuerdas?”. Se dio la vuelta y empezó a aplicarse la vaselina en el culo, empezando por la hendidura entre sus nalgas y, a continuación, metiéndosela directamente en el ojete. Cuando hubo terminado metí el dedo para ver si había mierda. Anal no me importa, pero la mierda ya me supera. Sin embargo estaba limpio, y desde luego era más bonito que su coño. Sería mejor polvo que aquel revoltijo deforme lleno de cicatrices. Juegos de bolleras. Anda ya. ¿Con Margriet? ¡Seguro que no! Dejando aparte la estética, padecí ansiedad de castración, visualizando su chocho lleno aún de cristales rotos. Me conformaría con su culo.Era evidente que lo había hecho antes, muchas veces, tanto daba de sí su ojete al horadarlo. Cogí sus pesadas nalgas con las dos manos mientras su repulsivo cuerpo se arqueaba frente a mí. Pensando en Richard le susurré: “Creo que necesitas que te protejan de ti misma”. Empujé con premura y me llevé un susto al ver de reojo en un espejo de la pared mi rostro retorcido, burlón, feo. Frotándose con fuerza su coño lesionado, Chrissie se corrió, sus grasientos pliegues bamboleándose de un lado a otro mientras yo descargaba dentro de su recto.

Después del sexo, ella me dio auténtico asco. El mero hecho de estar tendido a su lado me costaba esfuerzo. Casi no pude dominar la náusea. Hubo un momento en que intenté darle la espalda, pero me envolvió con sus grandes y fofos brazos y me atrajo hacia su pecho. Permanecí tendido, sudando frío y sintiendo auténtico desprecio por mí mismo, aplastado contra sus tetas, que eran sorprendentemente pequeñas para su constitución.

Durante las semanas siguientes Chrissie y yo seguimos follando, siempre de la misma manera. El rencor que Richard sentía por mí aumentó en relación directa con estas actividades sexuales, pues, aunque estuve de acuerdo con Chrissie en no revelarle nuestra relación, era algo así como un secreto a voces. En cualquier otra circunstancia habría exigido que me clarificara el papel de aquella comadre en nuestro rollo. Sin embargo, ya planeaba dejar mi relación con Chrissie. Para ello, razoné, sería mejor que mantuviese próximos a Chrissie y Richard. Era extraño que no tuviesen un círculo más amplio de amistades; sólo conocidos como Cyrus, el tío que jugaba la fliper en el bar de Richard. Teniendo esto presente, lo que menos me convenía era que se distanciaran. Si eso sucedía, jamás me libraría de Chrissie sin causarle a aquella zorra inestable un montón de dolor. Cualesquiera que fuesen sus defectos, no se merecía más.

No engañé a Chrissie; esto no es meramente un intento retrospectivo de autojustificación por lo que estaba a punto de suceder. Estoy seguro de ello, pues recuerdo con claridad una conversación que tuvimos en un coffee shop en Utrectestraat. Chrissie estaba muy ufana y empezaba a hacer planes para que nos fuéramos a vivir juntos. Aquello no tenía ningún sentido. Le dije abiertamente lo que le había estado diciendo solapadamente con mi comportamiento, si se hubiese tomado la molestia de reparar en él.

“No esperes nada de mí, Chrissie, no sé dar. No tiene nada que ver contigo. Soy yo. No puedo comprometerme. Nunca seré lo que tú quieres. Puedo ser tu amigo. Podemos follar. Pero no me pidas que dé. No sé”.

“Alguien ha debido hacerte muchísimo daño”, dijo sacudiendo la cabeza mientras soltaba una bocanada de humo de hachís sobre la mesa. Intentaba convertir su evidente resentimiento en sentimientos de lástima por mí, y fracasaba miserablemente.

Recuerdo aquella conversación en aquel coffee shop porque tuvo el efecto opuesto al que yo deseaba. Se obsesionó aún más conmigo; yo era ahora un desafío mayor.

Y ésa era la verdad, pero quizá no toda: No podía dar con Chrissie. No se pueden imponer sentimientos donde no los hay. Pero para mí las cosas estaban cambiando. Me sentía más fuerte física y mentalmente, más dispuesto a abrirme a los demás, listo para desprenderme de mi inexpugnable coraza de amargura. Sólo necesitaba la persona adecuada.

Conseguí un empleo de recepcionista-portero-chico-para-todo en un pequeño hotel en el Damrak. El horario era largo y poco regular y me sentaba en la recepción a ver la televisión o a leer, silenciando suavemente a los jóvenes huéspedes borrachos y fumados que se dejaban caer a cualquier hora. Durante el día comencé a asistir a clase de holandés.

Para alivio de Rab/Robbie, salí de su casa y me trasladé a una habitación de un hermoso apartamento en una casa del canal particularmente estrecha en Jordaan. La casa era nueva; había sido totalmente reconstruida debido al hundimiento del edificio anterior en el solar débil y arenoso de Ámsterdam, pero fue edificada siguiendo el estilo tradicional de sus vecinas. Era sorprendentemente asequible.

Después de irme, Rab/Robbie volvió a parecerse al de antes. Era más amigable y sociable conmigo, quería que saliera a beber y fumar con él; a conocer a todos los amigos que había mantenido lejos de mí por preocupación, no fuera a ser que el yanqui ese los corrompiera. Eran típicos elementos años sesenta perdidos en el túnel del tiempo de Ámsterdam, que fumaban mucho hachís y se cagaban de miedo con lo que ellos llamaban “drogas duras”. Aunque yo no les aguantaba demasiado, estuvo bien volver a estar en pie de igualdad con Rab/Robbie. Un sábado por la tarde estábamos fumados en el café Floyd y nos sentimos lo bastante cómodos para poner nuestras cartas sobre la mesa.

“Me alegro de verte centrado, tío”, dijo él: “Estabas fatal cuando llegaste aquí”.

“Fue verdaderamente estupendo que me acogieras, Rab… Robbie, pero no fuiste un anfitrión muy amistoso, todo hay que decirlo. Menudo careto ponías cuando llegabas por la noche”.

Sonrió. “Comprendo lo que dices, tío. Supongo que te puse aún más tenso de lo que estabas. Es que alucinaba un poco, ¿sabes? Todo el día trabajando como un cabrón y llegas a casa y ahí está el capullo demacrado ese intentando dejar el caballo…, quiero decir, que pensaba y tal: ¿Qué te has echado encima, tío?”

“Ya, supongo que abusé de tu confianza, y fui un poco sanguijuela”.

“Nah, tan malo no fuiste, tío”, dijo cediendo, todo meloso. “Estaba demasiado crispado y eso. Es que, ya sabes, soy de esos que necesitan su propio espacio, ¿sabes?”.

“Lo comprendo, tío”, dije, tragándome un gran trozo de tarta espacial, y a continuación sonreí con vehemencia. “Capto las vibraciones cósmicas que emites, tío”.

Rab/Robbie sonrió y le dio una profunda calada a un peta. El polen estaba muy dulce. “Sabes, tío, me pillaste en un plan muy gilipollas. Toda esa mierda de Robbie. Llámame igual que siempre, como en Escocia. Como en Tollcross. Rab. Ese soy yo. Ese seré siempre. Rab Doran. Rebeldes de Tollcross. T.C.R. Qué tiempos, ¿eh, tío?”.

Fueron unos tiempos bastante desastrosos en realidad, pero el hogar siempre parece mejor cuando estás lejos, y más aún desde detrás de una neblina de hachís. Fui cómplice de su fantasía y recordamos viejas historias con unos cuantos porros más antes de irnos de bares y ponernos hasta el culo de alcohol.

A pesar del redescubrimiento de nuestra amistad, pasaba muy poco tiempo con Rab, principalmente a causa de los turnos de mi trabajo. Durante el día, si no iba a clases de idioma, empollaba o echaba una cabezadita antes de mi turno en el hotel. Una de las personas que vivía en el piso era una mujer llamada Valerie. Me ayudaba con el holandés, que mejoraba a pasos agigantados. Mis nociones de francés, español y alemán mejoraban también debido a los numerosos turistas con los que me relacionaba en el hotel. Valerie se convirtió en una buena amiga, y, lo más importante, tenía una amiga llamada Anna de la que me enamoré.

Fue una época hermosa para mí. Mi cinismo se evaporó y la vida me parecía una aventura de ilimitadas posibilidades. NI qué decir tiene que dejé de verme con Chrissie y Richard y raras veces me acercaba al barrio rojo. Representaban las huellas de una época más andrajosa y sórdida que creía haber dejado atrás. Ya no quería ni necesitaba embadurnarme la polla con aquella vaselina y hundirla en el fofo culo de Chrissie. Tenía una novia joven y hermosa con la que hacer el amor y eso es lo que hacía durante la mayor parte del día antes de salir tambaleándome para el último turno, colocadísimo de sexo.

La vida fue poco menos que idílica durante el resto de ese verano. Esta situación cambió un día; un día claro y cálido en el que Anna y yo nos encontrábamos en la Plaza Dam. Me sobrecogí cuando vi que Chrissie se acercaba a nosotros. Llevaba gafas oscuras y parecía más hinchada que nunca. Estuvo empalagosamente agradable e insistió en que fuéramos a tomar una copa al bar de Richard en Warmoesstraat. Aunque me inquietaba, tenía la sensación de que de tratarla con frialdad provocaría un escándalo mayor.

Richard estaba encantado de que yo tuviera una novia que no fuese Chrissie. Jamás le había visto tan franco conmigo. Me sentí vagamente avergonzado por haberle atormentado. Hablaba de su ciudad natal, de Utrecht.

“¿Qué famosos son de Utrecht?”, le dije para picarle un poco.

“Ah, mucha gente.”

“¿Ah sí? Nómbrame a uno.”

“A ver, eh, Gerald Vanenberg.”

“¿El del PSV?”

“Sí.”

Chrissie nos miró de un modo hostil. “¿Quién coño es Perlad Vanenberg”, saltó, volviéndose después hacia Anna y mirándola con las cejas enarcadas como si Richard y yo hubiésemos dicho algo ridículo.

“Un famoso futbolista internacional”, gimoteó Richard. Tratando de amortiguar la tensión, añadió: “Salía con mi hermana.”

“Apuesto a que te gustaría que hubiera salido contigo”, dijo Chrissie amargamente. Hubo un embarazoso silencio antes de que Richard nos suministrase más coscorrones de tequila.

Chrissie se dedicaba a hacerle zalamerías a Anna. Le acariciaba los brazos desnudos, diciéndole lo delgada y hermosa que era. Anna probablemente estaba avergonzada, pero lo llevaba muy bien. A mí me ofendía que aquella bollera gorda sobara a mi novia. Se volvió más hostil conmigo a medida que corría la bebida, preguntándome cómo me iban las cosas, a qué me dedicaba. Su voz había adoptado un tono de desafío.

“Sólo que ya no le vemos tanto últimamente, ¿no es así, Richard?”

“Déjalo, Chrissie…”, dijo ansiosamente Richard.

Chrissie acarició la mejilla color melocotón de Anna. Anna le devolvió una sonrisa de incomodidad.

“¿Te folla como a mí? ¿Por tu hermoso culito?”, preguntó.

Sentí que me arrancaban la carne de los huesos. El rostro de Anna se retorció de desazón al volverse hacia mí.

“Creo que será mejor que nos marchemos”, dije.

Chrissie me tiró encima un vaso de cerveza y empezó a insultarme. Richard la sujetaba desde detrás de la barra, de lo contrario me habría golpeado. “¡COGE A TU ASQUEROSA GUARRILLA Y LARGATE! ¡UNA MUJER DE VERDAD ES DEMASIADO PARA TI, JODIDA ALIMAÑA YONQUI! ¿LE HAS ENSEÑADO YA LOS BRAZOS?”

“Chrissie…”, dije débilmente.

“¡A TOMAR POR CULO! ¡VETE A TOMAR POR CULO! ¡VETE A TIRATE A TU NIÑITA, PUTO PEDERASTRA! ¡YO SOY UNA MUJER DE VERDAD, UNA MUJER DE VERDAD, JODER!...”

Hice salir del bar a Anna. Cyrus me enseñó sus dientes amarillos y encogió sus anchos hombros. Me volví y vi a Richard confortando a Chrissie. “Soy una mujer de verdad, no una niñata”.

“Eres una mujer hermosa, Chrissie. La más hermosa”, le oí decir consoladoramente.

En cierto sentido, fue como una bendición. Anna y yo fuimos a tomar una copa y le conté toda la historia de Chrissie y Richard, sin dejarme nada. Le conté lo hecho polvo y amargado que estaba, y cómo, aunque no le había prometido nada, había tratado a Chrissie bastante vilmente. Anna lo comprendió y nos olvidamos del episodio. Gracias a aquella conversación me sentí aún mejor y más desinhibido, mi último problemilla en Ámsterdam quedaba aparentemente resuelto.

Era extraño, pero como Chrissie estaba tan jodida, casi pensé en ella unos días después cuando dijeron que habían pescado el cuerpo de una mujer en Ooesterdok, junto a Central Station. Sin embargo, lo olvidé rápidamente. Disfrutaba de la vida, o al menos lo intentaba, aunque las circunstancias trabajaban en contra nuestra. Anna acababa de entrar en la universidad, para estudiar diseño de moda, y con mis turnos en el hotel éramos como barcos en la noche, así que estaba pensando en dejarlo y buscar otro trabajo. Había ahorrado un buen fajo de florines.

Sopesaba el asunto una tarde cuando oí que alguien aporreaba la puerta. Era Richard, y cuando le abrí me escupió a la cara. Estaba demasiado estupefacto para enfadarme. “Asesino de mierda”, me dijo con desprecio.

“Qué…”. Lo sabía, pero no lo entendía. Mil impulsos recorrieron mi cuerpo dejándome petrificado.

“Chrissie está muerta.”

“Ooesterdok…, era Chrissie…”

“Sí, era Chrissie. Supongo que ahora te sentirás feliz.”

“NO, TIO… ¡NO!”, protesté.

“¡Embustero! ¡Jodido hipócrita! La trataste como si fuera una mierda. Tú y otros como tú. No le hiciste ningún bien, La usaste como un trapo viejo y luego te deshiciste de ella. Te aprovechaste de su debilidad, de su necesidad de dar. La gente como tú lo hace siempre.”

“¡No! No fue así”, supliqué, sabiendo muy bien que así había sido exactamente.

Se quedó de pie mirándome durante un rato. Era como si mirase más allá de mí, contemplando algo que no resultaba visible desde mi posición. Rompí un silencio que probablemente había durado sólo unos segundos, aunque parecieron minutos. “Quiero ir al funeral, Richard”.

Me sonrió cruelmente. “¿En Jersey? No irás allí.”

“Las islas Normandas…”, dije dudando. No sabía que Chrissie era de allí. “Iré”, le dije. Estaba decidido a ir. Me sentía lo bastante culpable. Tenía que ir.

Richard me escrutó despectivamente y entonces empezó a hablar en un tono de voz bajo, abrupto. “St. Helier, Jersey. En casa de Robert Le Marchand, el padre de Chrissie. Es el próximo martes. Su hermana estuvo aquí, haciendo las gestiones para llevarse el cadáver”.

“Quiero ir. ¿Tú vas?”

Se burló de mí. “NO. Está muerta. Yo quise ayudarle cuando vivía”. Se dio la vuelta y se marchó. Vi como su espalda se desvanecía hasta desaparecer, y a continuación entré otra vez en el piso temblando incontrolablemente.

Tenía que llegar a St. Helier antes del martes. Ya me enteraría de los detalles del paradero de Le Marchand cuando llegase allí. Anna quería venir. Dije que no sería un buen compañero de viaje, pero insistió. En su compañía, y la de un sentimiento de culpa que parecía haberse filtrado hasta el coche de alquiler, conduje por las autopistas de Europa, atravesando Holanda, Bélgica y Francia, hasta el pequeño puerto de St. Malo. Después de registrarnos en un hotel barato, Anna y yo nos emborrachamos a tope. A la mañana siguiente tomamos el ferry para Jersey.

Llegamos el lunes por la tarde y buscamos otro hotel. No había absolutamente ningún aviso de funeral en el Jersey Evening Post. Conseguí un listín y traté de localizar a Le Marchand. Había seis, pero sólo un R. Por el auricular salió una voz de hombre.

“Diga.”

“Hola. ¿Podría hablar con el señor Robert Le Marchand?”

“Al habla.”

“Siento mucho molestarle a estas horas. Somos amigos de Chrissie, venimos de Holanda para el funeral. Tenemos entendido que es mañana. ¿Le importaría que asistiéramos?”

“¿De Holanda?”

“Sí. Estamos en el Hotel Gardener’s.”

“Bueno, han recorrido un largo camino”, declaró. Su pijo y suave acento inglés rechinaba. “El funeral es a las diez. La capilla de St. Thomas, justo al volver la esquina de su hotel, de hecho.”

“Gracias”, dije, mientras la línea se cortaba. De hecho… Por lo visto, todo era una simple cuestión de hecho para el señor Le Marchand.

Me sentí absolutamente agotado. Sin duda la frialdad y hostilidad de aquel hombre eran debidas a ciertas suposiciones sobre los amigos de Chrissie de Ámsterdam y las circunstancias de su muerte; su cuerpo estaba atiborrado de barbitúricos cuando lo pescaron en el puerto, aún más abotargado a causa del agua.

Durante el funeral me presenté a su madre y su padre. Su madre era una mujer pequeña y marchita, aún más menguada por la tragedia, que había alcanzando una fragilidad próxima a la nulidad. Su padre parecía que cargaba una enorme culpa que debía expiar. Puede percibir su sensación de fracaso y horror y ello me hizo sentirme menos culpable respecto de mi pequeño pero decisivo papel en el fallecimiento de Chrissie.

“No seré hipócrita”, dijo. “No siempre nos gustamos, pero Christopher era mi hijo y le quería.”

Sentí un nudo en el pecho. Los oídos me zumbaban y parecía que me faltaba el aire. No distinguía ningún sonido. Logré asentir y me excusé, alejándome del racimo de deudos reunidos alrededor de la tumba.

Me quedé temblando de confusión, mientras los acontecimientos pasados se abismaban en mi mente. Anna me abrazó con fuerza, y los asistentes debieron de pensar que me encontraba sumido en el dolor. Una mujer se acercó a nosotros. Era una versión más joven, más delgada y más bonita de Chrissie… Chris…

“Lo sabéis, ¿verdad?”

Me quedé contemplando el vacío.

“No le digáis nada a mamá y papá. ¿No os lo dijo Richard?”

Asentí sin comprender.

“Mamá y papá se morirían del disgusto. No saben lo de su cambio. Yo traje su cuerpo a casa. Hice que le cortaran el pelo y le pusieran un traje. Les soborné para que no dijeran nada… sólo provocaría dolor. No era una mujer. era mi hermano, ¿os dais cuenta? era un hombre. Así nació y así lo han enterrado. Cualquier otra cosa sólo haría sufrir a los que se quedan. ¿No os dais cuenta?”, suplicó. “Chris estaba confundido. Hecho un lío. Un lío aquí adentro”, se señaló la cabeza. “Dios, lo intenté, todos lo intentamos. Mamá y papá podían con lo de las drogas, incluso con la homosexualidad. Todo eran experimentos con Christopher. Trataba de encontrarse…, ya sabéis cómo son.” Me miró con un desprecio embarazoso: “Quiero decir esa clase de personas.” Empezó a sollozar.

Estaba consumida por el dolor y la ira. En semejantes circunstancias había que concederle el beneficio de la duda, aunque ¿qué ocultaba? ¿Cuál era el problema? ¿Qué tenía de malo la realidad? Como ex yanqui conocía la respuesta. A menudo es mucho lo que la realidad tiene de malo. En cualquier caso, ¿la realidad de quién?

“No pasa nada”, dije yo. Ella asintió en señal de agradecimiento antes de unirse al resto de su familia. No nos quedamos mucho. Había un ferry que coger.

Cuando volvimos a Ámsterdam, busqué a Richard. Se disculpó por haberla tomado conmigo. “Te juzgué mal. Chrissie estaba confusa. Tuvo poco que ver contigo. Fue una faena dejarte marchar sin contarte la verdad.”

“Nah, me lo merecía. El mierda del año, ése era yo”, dije tristemente.

Tomamos unas cervezas y me contó la historia de Chrissie. Las crisis, la decisión de reordenar radicalmente su vida y cambiar de sexo, gastándose la herencia considerable en el tratamiento. Empezó con hormonas femeninas, tanto estrógenos como progesterona. Éstas desarrollaron sus pechos, suavizaron su piel y redujeron el vello corporal. Su fuerza muscular menguó y la distribución de la grasa subcutánea se desvió en una dirección femenina. Se sometió a depilación eléctrica para suprimir el vello facial. A esto le siguió cirugía en la garganta lo que tuvo como resultado la extracción de la nuez y la suavización de la voz tras una terapia de entrenamiento.

Anduvo así durante tres años, antes de someterse a la cirugía más radical. Ésta se llevó a cabo en cuatro etapas: penectomía, castración, reconstrucción plástica y vaginoplastia, la formación de una vagina artificial, construida mediante la creación de un hueco entre la próstata y el recto. La vagina fue formada mediante injertos de piel procedentes del muslo y revestida con piel del pene y/o el escroto, lo cual, explicó Richard, hacía posibles las sensaciones orgásmicas. La forma de la vagina se consolidó a base de llevar un molde durante varias semanas después de la operación.

A Chrissie la cirugía le había provocado fuertes dolores, y por tanto tenía una enorme dependencia de los analgésicos, lo cual, dado su historial, no fue probablemente nada bueno. Ésa, pensaba Richard, era la auténtica clave de su fallecimiento. La vio salir andando desde su bar hacia la Plaza Dam. Se compró unos barbitúricos, los tomó, fue vista totalmente ida en un par de bares antes de acabar deambulando por el canal. Pudo haber sido suicidio o un accidente, o quizá la zona de penumbra que hay entre los dos.

Christopher y Richard habían sido amantes. Hablaba afectuosamente de Christopher, feliz de poder referirse a él ahora como Chris. Habló de todas sus obsesiones, ambiciones y sueños de ambos. A menudo estuvieron a punto de encontrar su nicho; en París, Laguna Beach, Ibiza y Hamburgo; estuvieron a punto, pero nunca lo bastante cerca del todo. No eran Euroescoria, sólo gente que trataba de ir tirando.

No comments yet